質量分析

各装置の詳細については、阪大予約にリンクから参照してください

| 装置名 | 共用範囲 | ||||||||||||||

| 阪大予約 | 設備 NW | ||||||||||||||

| 部局内 | 学内 | 学外 | |||||||||||||

| ESI-q-OrbitrapMS (UHPLC, nanoUHPLC), Thermo Fisher, Q-Exactive | ● | 阪大予約 | |||||||||||||

| ESI/APCI-Q-TOF-MS (UPLC) Sciex X500R, Waters ACQUITY H-class | ● | ● | ● | 阪大予約 | |||||||||||

| ESI-Q-TOF-MS (HPLC), Bruker, MicrO-TOF-QIII | ● | ● | 阪大予約 | 設備NW | |||||||||||

| ESI-Q-TOF-MS, Bruker, MicrO-TOF-QII | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

| ESI-TOF-MS (UHPLC), JEOL, JMS-T100LP | ● | ● | ● | 阪大予約 | |||||||||||

| ESI/APCI/ASAP-Q-MS, Waters, SQD2 | ● | ● | ● | 阪大予約 | |||||||||||

| MALDI-TOF-TOF-MS, Shimadzu Kratos, AXIMA-PERFORMANCE | ● | ● | ● | ● | 阪大予約 | 設備NW | |||||||||

| MALDI-SpiralTOF-TOF-MS, JEOL, JMS-S3000 | ● | ● | ● | 阪大予約 | |||||||||||

| MALDI-TOF-MS, Bruker, autoflex maX LRF | ● | 阪大予約 | |||||||||||||

| GC-EI-MS, Shimadzu, QP2010-SE | ● | 阪大予約 | |||||||||||||

| GC-EI-MS, JEOL, JMS -Q1000GC | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

| EI-multi turnTOF-MS, MSI.TOKYO, infiTOF | ● | 阪大予約 | |||||||||||||

| FAB-4sector-MS, JEOL, JMS -HX110/HX110 | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

| FAB-multi turnTOFMS, MSI.TOKYO, infiTOF -FAB | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

| multi turnTOF-SIMS, SII nanotechnology, SMI3050MT | ● | ● | ● | 阪大予約 | |||||||||||

※阪大予約は国立大学法人大阪大学研究設備・機器共通予約システムの略です。設備NWは大学連携研究設備ネットワークの略です。

・ ⑤ 理学研究科分析装置の紹介 UPLC-UV(PDA)-QTOF型質量分析計

質量分析でできること

分子量の決定

MS/MSによる構造解析

高質量精度分析による元素組成解析

LC(もしくはnanoLC)と連動させることにより混合物を分けながらの定性分析

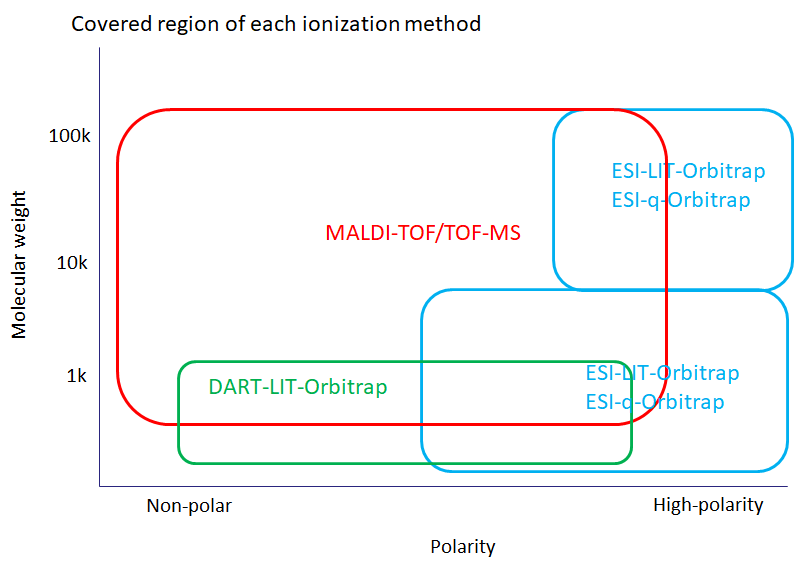

* 化合物の性質(極性・分子量・溶解度など)や目的により、装置ごとに得手・不得手があるため必要に応じて装置を選択する必要がある。

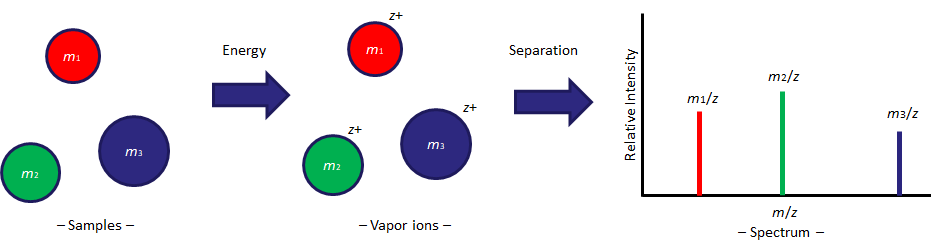

質量分析の原理

質量分析ではサンプルになにがしかのエネルギー(光や高電圧など)を与える事によって気化イオンの状態とし、そのイオンの単同位体質量とイオンの電化数の比率(m/z)によってそれらを分離することでスペクトルの形でデータを取得する。概念図を図1に示す。またその特徴として非常に高感度という事があげられ、サブμM以下の濃度(サンプルのイオン化のしやすさによって異なる)でも分析が可能であり微量サンプルの分析に適した分析装置であると言える。

図1. 質量分析の概念図

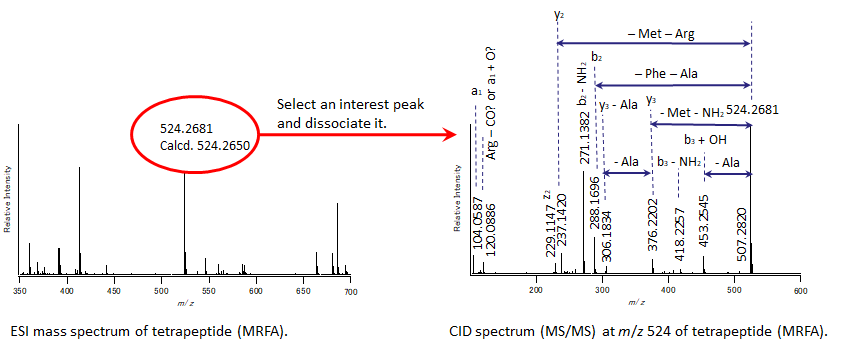

一般的に質量分析法は破壊分析であるため、イオン化の際に分子が壊れる(フラグメンテーション)といった現象が生じる事がある。この分解に伴い生じるピークを解析することにより分子の骨格情報を取得することができる。これを積極的に行う事をMS/MSやMSn法と言い、気相中に存在している任意の飛行イオンを選択し、それをガスと衝突させたり(衝突誘起解離:CID)することでフラグメンテーションを促進し、それにより分子構造解析を行うことができる。図2にMS2スペクトルの一例を示す。この例ではペプチドを分解させているため、ペプチド結合の解列に伴うフラグメントピークを検出することができ、それを解析することでペプチドの配列を推定することができる。

図2. MS2スペクトルの例

イオン化の際のエネルギーの種類や分離の仕方により得手・不得手がはっきりする分析手法であるため、サンプルの物性や目的に応じて装置を使い分ける必要がある。分析室で管理している各装置の化合物の極性・分子量に対する一般的なカバー領域を図3に示す。

図3. 各装置の化合物の極性・分子量に対するカバー領域

MALDI-TOF/TOF(AXIMA-PERFORMANCE)では極性・分子量共に幅広いサンプルに対し有用な情報を取得することができる。また装置の汚染も比較的起こりにくいといったメリットがあることから、合成のトレースやファストスクリーニングなど広範な用途で使用できる。

ESI-Orbitrap(LTQ-OrbitrapXLやQ-Exactive)は最大の特徴として高い質量精度と質量分解能(半値幅分解能)があげられ、これらの装置を用いることで精密質量分析を行う事が出来、その結果から得られた飛行イオンの元素組成を決定することができる。

質量分析の原理については以下のURLの動画を参照ください。

質量分析の概要 – YouTube

質量分析により得られたスペクトルの解釈の仕方については以下のURLの動画を参照ください。

マススペクトル解析の基礎 – YouTube