電子顕微鏡

各装置の詳細については、阪大予約にリンクから参照してください

| 装置名 | 共用範囲 | ご予約はこちら | |||||||||||||

| 阪大予約 | 設備 NW | ||||||||||||||

| 部局内 | 学内 | 学外 | |||||||||||||

| EDS元素分析システム搭載電界放出型走査電子顕微鏡 | ● | ● | ● | ● | 阪大予約 | 設備NW | |||||||||

| 電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)高真空・低真空対応 | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

| 高加速透過型電子顕微鏡(200kV) | ● | ● | ● | ● | 阪大予約 | 設備NW | |||||||||

| 低加速透過型電子顕微鏡(100kV) | ● | ● | 阪大予約 | ||||||||||||

※阪大予約は国立大学法人大阪大学研究設備・機器共通予約システムの略です。設備NWは大学連携研究設備ネットワークの略です。

電子顕微鏡でできること

形態や大きさの観察

サンプル表面の状態観察(SEM)

サンプル内部や結晶格子などの観察(TEM)

EDS検出器を用いた元素組成マッピング

*サンプルの導電性によっては事前に導電性を確保するための前処理を要する場合がある。

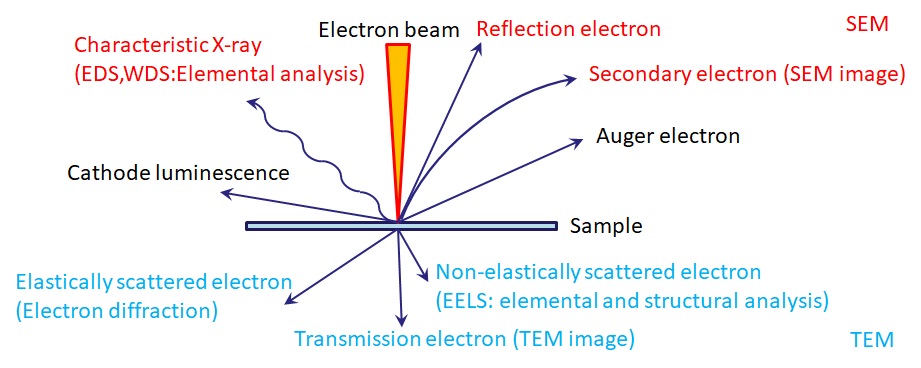

電子顕微鏡の原理

電子線をサンプルに照射することで様々な現象が生じる。以下に電子線を照射する事で生じる現象を図示する。電子顕微鏡ではそれらの現象をとらえることでサンプルのサイズや形状の他に様々な化学的・物理的情報を取得することができる。その空間分解能や深さの情報は入射電子の加速電圧に依存し、基本的には高加速電圧で電子線を射出するほど高空間分解能かつ深さ方向の情報に富んだ情報を取得することができる。逆に最表面の情報のみを知りたい場合は加速電圧を下げることで深さ方向の情報量が減りサンプル表面に起因する情報が取得しやすくなる。

図. 電子線をサンプルに照射することで生じる現象

*ただしEELSに関しては検出器を搭載していないため、当室の管理機器では分析はできない。

当室で管理している電子顕微鏡では、SEMを用いることで二次電子像・反射電子像(JSM-7600F, SU6600)、特性X線(JSM-7600F)の情報を取得することができ、TEMを用いることで透過電子像・電子線回折像(JEM2100, H-7650)を取得することができる。

二次電子像・反射電子像からサンプルのサイズ、形状、表面状態を観察することができる。また特性X線を取得することでどのような元素で構成されているのか、またその元素がサンプルのどこに分布しているのかを知ることができる。

透過電子像からはサンプルのサイズ、形状の他にサンプルの内部構造(例えばコアシェル構造のコアとシェルのサイズなど)や結晶格子などを観察することができ、電子線回折像からは結晶状態、結晶化度などの情報が得られる。

SEMの前処理に関しては以下のURLの動画を参照ください。

設備NW 分析装置初歩セミナー SEM試料の前処理 – YouTube

SEMの原理に関しては以下のURL動画を参照ください。

設備NW 分析装置初歩セミナー SEMの原理 – YouTube

SEM-EDSなどSEMでの分析に関しては以下のURLの動画を参照ください。

設備NW 分析装置初歩セミナー SEM関連分析(EDS等)の紹介 – YouTube

TEMの試料作成については以下のURLの動画を参照ください。

設備NW 分析装置初歩セミナー TEM入門-試料作成- YouTube

設備NW 分析装置初歩セミナー TEM入門ーー結像の仕組みとコントラストーー

*動画は大学連携研究設備ネットワークのものを使用させて頂いております。